認知症について

認知症の中で最も多いのが、アルツハイマー型認知症です。次いでレビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症があり、これらの4つで認知症の約9割を占めます。

Treatable Dementia(治療可能な認知症)と呼ばれる病気(硬膜下血腫、水頭症、脳腫瘍、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症、うつ病、せん妄、てんかんなど)の可能性も考えて診断を行う必要があります。

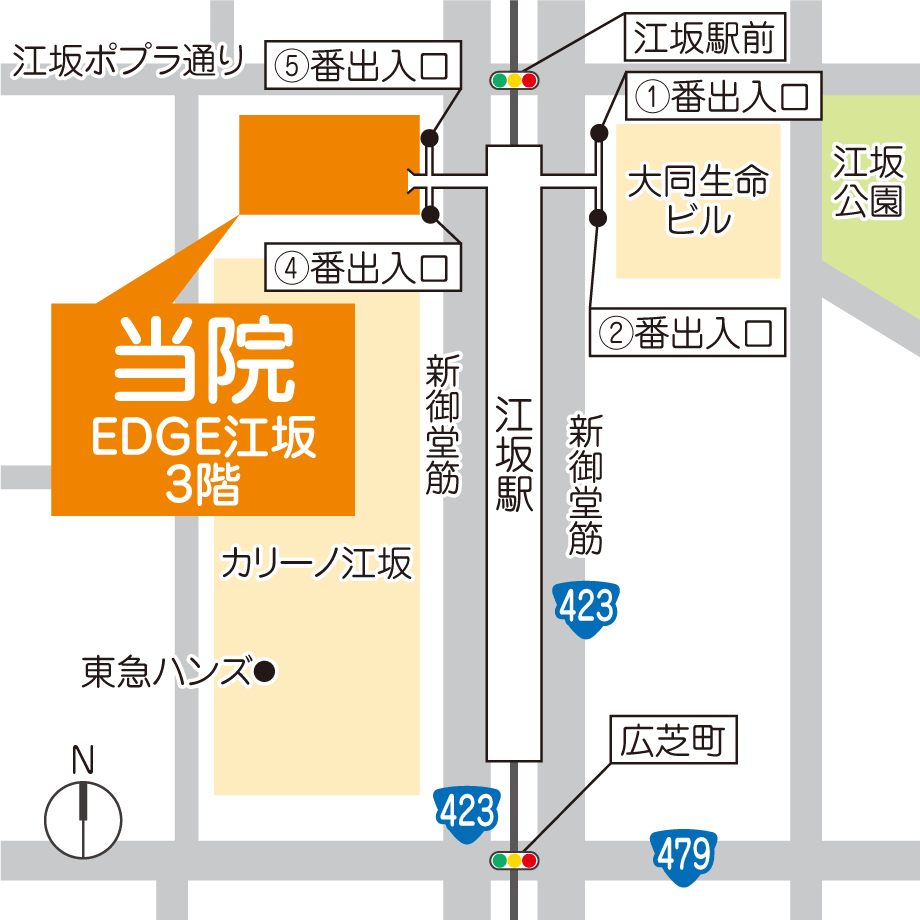

当院院長は認知症に関する資格を有しており、これまで大学病院や精神科病院で認知症の専門外来を担当してきました。その他、高齢者施設への訪問、相談医、講演会も行ってきました。

今後も他の病院と連携(MRI、CTなど)しながら、高齢者のメンタルへルスについて相談、診断、治療を行って参ります。介護保険の主治医意見書など、各種診断書も作成可能です。また、施設入所中の方でも、可能な範囲で訪問対応致します。

主な資格(認知症に関するもの)

- 日本老年精神医学会 専門医・指導医

- 日本認知症学会 専門医

- 日本精神神経学会 認知症診療医

- 認知症サポート医

アルツハイマー型認知症とは

アミロイドβなどのたんぱく質が脳に蓄積し、脳の一部が萎縮することで起きる認知症です。

もの忘れや以前出来ていたことが徐々にできなくなっていきます。

レビー小体型認知症とは

α-シヌクレインなどのたんぱく質が脳に蓄積し、脳の一部が萎縮することで起きる認知症です。

もの忘れの他に、幻視、パーキンソン症状などが特徴的です。初期にはもの忘れの症状が軽いことが多く、他の病気と診断されることもあります。

血管性認知症とは

主に脳血管障害(脳梗塞や脳出血など)により発症する認知症です。

脳血管障害の部位によって症状が異なり、記憶の障害、言語の障害、運動・感覚障害、情動失禁など様々な症状がみられます。血管性認知症にアルツハイマー型認知症が合併することも多くみられます。

前頭側頭型認知症とは

高齢者よりも50~60歳代と比較的若く発症することが多い認知症です。

タウ蛋白やTDP-43などたんぱく質の蓄積により、人格や社会性を司どる前頭葉、記憶や聴覚を司どる側頭葉が萎縮し、社会性の欠如、行動に抑制が効きにくくなる、常同的な行動、言語能力の低下などの症状がみられます。もの忘れより問題行動が目立つため、精神疾患と間違われることも少なくありません。

認知症の治療

認知症の根本的な治療法はまだないため、進行を遅らせる薬や症状を軽減する薬を処方します。また、適切なケアや環境調整、リハビリテーション等の非薬物療法についても助言を行います。